Am 9. September 2025 wurde in Äthiopien in einer offiziellen Zeremonie das größte Wasserkraftprojekt Afrikas eingeweiht: der Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD). Bei der Veranstaltung empfing Premierminister Abiy Ahmed Ali die Präsidenten von Kenia, Dschibuti, Somalia und Barbados.

Der Damm wird ganz Äthiopien und den Nachbarländern Zugang zu Elektrizität verschaffen, und ist ein Beispiel dafür, wie Europa und China bei großen Entwicklungsprojekten in Afrika erfolgreich zusammenarbeiten können. Das von italienischen, französischen und chinesischen Unternehmen errichtete Wasserkraftwerk zeigt, dass der chinesische „Win-Win“-Ansatz nicht nur möglich ist, sondern auch als Modell für andere bahnbrechende Projekte auf dem afrikanischen Kontinent dienen kann, wie das Schiller-Institut in einer Studie vorgeschlagen hat, die auf seiner internationalen Konferenz in Berlin vom 12. bis 13. Juli vorgestellt wurde.

Einige Fakten zum Projekt

Der Damm befindet sich in der nordwestlichen Region Benishangul-Gumuz in Äthiopien, weniger als 20 km von der Grenze des Sudan entfernt, am Blauen Nil. Mit einer Höhe von 145 Metern, einer Länge von 1780 Metern und einem Stausee von 74 Milliarden Kubikmetern ist er der größte Damm Afrikas und der siebtgrößte weltweit. Mit einer Stromerzeugungskapazität von mehr als 5000 MW ist er auch das leistungsstärkste Wasserkraftwerk des Kontinents.

Der Damm selbst wurde von dem italienischen Unternehmen Webuild entworfen und gebaut, das bereits vier große Dämme in Äthiopien errichtet hat: den Legadadi-Damm, Gilgel Gibe I, Gilgel Gibe II und Gibe III. Das Projekt umfasst einen Hauptdamm aus Walzbeton mit zwei Kraftwerken, die am Fuße des Damms installiert sind. Die Kraftwerke befinden sich am rechten und linken Ufer des Flusses und bestehen aus 13 Francis-Turbinen. Die Turbinen wurden von dem französischen Unternehmen Alstom (später General Electric, als GE den Geschäftsbereich Alstom Hydro übernahm) gebaut, während die chinesischen Unternehmen Sinohydro, die Gezhouba Group, Voith Hydro Shanghai und die staatliche China International Water and Electricity Corporation die Stromleitungen gebaut haben. China hat das Projekt auch teilweise finanziert.

Im Zuge des umfangreichen Bauprojekts der letzten 14 Jahre sind zudem eine neue Stadt, eine komplette Straßeninfrastruktur, eine Schule und ein Krankenhaus entstanden. Darüber hinaus stehen jetzt 25.000 Arbeiter bereit, an weiteren Infrastrukturprojekten mitzuwirken.

Die Befüllung des Wasserreservoirs wurde 2020 begonnen und parallel zum Bau schrittweise weitergeführt. Die letzte Phase der Befüllung wurde im Oktober 2024 abgeschlossen. Auch die Turbinen wurden schrittweise installiert: Zwei mit jeweils 375 MW wurden im August 2022 in Betrieb genommen; zwei 400-MW-Turbinen kamen im August 2024 hinzu, und seit April dieses Jahres sind insgesamt sechs Turbinen in Betrieb, die rund 1,5 GW erzeugen. Wenn alle 13 Turbinen in Betrieb sind, wird die volle Betriebskapazität des GERD von 5150 MW erreicht sein.

GERD: Beispiel herausragender Ingenieurskunst

In Webuildvalue, dem Magazin des Webuild-Baukonzerns, wurden weitere Details zur herausragenden Ingenieurskunst des GERD veröffentlicht. Dort heißt es: „Auch wenn der Grand Ethiopian Renaissance Dam von außen wie ein Beton-Block erscheint, beherbergt er im Inneren modernste Technologien. Unterhalb des Hauptdamms verläuft ein Netz von Tunneln, in denen Überwachungsinstrumente untergebracht sind. Sensoren und Pendel registrieren selbst kleinste Bewegungen der Konstruktion und überwachen die Dichtheit der Fugen, den Wasserdruck und die Belastung der Betonblöcke. Die Daten werden in Echtzeit erfasst und zentral im Engineering Building am Fuße des Damms analysiert. Es sei daran erinnert, dass die Betonmischung, die mit der Walzenverdichtungstechnik aufgebracht wurde und das Ergebnis jahrelanger Forschung ist, in einem Labor getestet wurde, das ihre Reaktionen auf Wasser zertifiziert und so die Qualität und Sicherheit verbessert hat.“

Pietro Salini, der Vorstandsvorsitzende von Webuild, erklärte gegenüber der italienischen Tageszeitung Il Messaggero, dass GERD ein Modell dafür sei, wie strategische Infrastrukturen das Gesicht einer ganzen Region verändern können. „Es ist ein gigantisches Projekt“, sagte Salini, der am 9. September bei der Einweihung des GERD in Addis Abeba anwesend war. „GERD ist das Symbol für ein Afrika, das sich mit Mut und Weitblick für Investitionen in seine eigene Zukunft entscheidet. Der Damm wurde vollständig von der Regierung und der Bevölkerung Äthiopiens finanziert, was zeigt, dass es möglich ist, auch unter schwierigen Bedingungen große Bauwerke zu errichten, wenn Entschlossenheit und Zuversicht vorhanden sind. Das Bauwerk ist ein vorbildliches Modell und zeigt, wie strategische Projekte echte Entwicklung bewirken können.“

Salini betonte, GERD sei „auch eine Botschaft an unser eigenes Land [Italien]: Großprojekte erfordern Weitblick, Ausdauer und Zusammenarbeit. Und wenn sie fertig sind, verändern sie das Leben von Millionen von Menschen zum Besseren, so wie mit der Brücke [über die Straße von Messina].“ Webuild ist Hauptpartner im Eurolink-Konsortium, das die Messina-Brücke bauen wird, die nach 50 Jahren Diskussion und Widerstand von Umweltschützern und der internationalen Gemeinschaft jetzt endlich genehmigt wurde.

Einige regierungsfreundliche italienische Medien hatten sich bemüht, GERD in die Liste der Projekte aufzunehmen, die vom „Mattei-Plan“ der Regierung gefördert werden, benannt nach dem legendären Industriellen Enrico Mattei, und darauf abzielt, Arbeitsplätze in Afrika zu schaffen. Wie Salini in seinem Interview jedoch diplomatisch erklärte, „wurde GERD bereits 2011 begonnen“, also lange vor dem Mattei-Plan, aber er entspräche den „allgemeinen Zielen“ des Plans.

Am Omo-Fluss baut Webuild derzeit das Koysha-Projekt, Äthiopiens zweitgrößtes Wasserkraftprojekt nach dem GERD, mit einem ebenfalls aus Walzbeton bestehenden Damm, der 190 Meter hoch und an der Krone 1 Kilometer lang ist. Nach seiner Befüllung wird der Stausee ein Fassungsvermögen von sechs Milliarden Kubikmetern erreichen, während seine sechs Francis-Turbinen jeweils 300 MW liefern und eine Gesamtleistung von 1.800 MW erzielen werden. Nach seiner Inbetriebnahme wird das Koysha-Projekt einen weiteren wesentlichen Beitrag zum Ziel Äthiopiens leisten, die Stromerzeugungskapazität des Landes von 5.300 MW im Jahr 2024 auf über 17.000 MW bis 2037 zu steigern.

Vom Stromimporteur zum Stromexporteur

Dank des neuen Damms wird Äthiopien nicht nur seinen wachsenden Strombedarf decken und 100 Prozent seiner Bevölkerung mit Strom versorgen, derzeit haben über 66 Prozent der 115 Millionen Einwohner Äthiopiens keinen Zugang zu Strom, sondern auch Strom in seine Nachbarländer exportieren, insbesondere in den Sudan, nach Dschibuti, Kenia, Eritrea und Somalia, wodurch deren Energiesituation erheblich verbessert wird. In diesen Ländern liegt der Zugang zu Strom unter dem afrikanischen Durchschnitt von 50 Prozent: Im Sudan haben nur 25 bis 39 Prozent der Bevölkerung Zugang, in Somalia sind es 33 bis 50 Prozent.

Eine zuverlässige und erschwingliche Stromversorgung wird sowohl die ländliche als auch die städtische Entwicklung fördern, die Industrialisierung beschleunigen, Investitionen anziehen und die Beschäftigung erhöhen. Das Beckenvolumen ist doppelt bis dreifach so groß wie das des Tana-Sees weiter im Osten – groß genug also, um möglicherweise einen Fischfang bis zu 7000 Tonnen pro Jahr und auch die Entwicklung des Tourismus zu ermöglichen. Darüber hinaus werden die Länder am Unterlauf des Nils, Sudan und Ägypten, von der Funktion des Staudamms zur Regulierung des Wasserflusses profitieren.

Da die äthiopische Regierung GERD nur zur Stromerzeugung nutzt, wird der Wasserfluss nicht unterbrochen und letztendlich sogar mehr Wasser nach Ägypten gelangen. Tatsächlich wird die Regulierung durch den GERD dazu beitragen, die Überschwemmungen im Sudan zu verhindern, die jedes Jahr in der Regenzeit auftreten und neben den Überschwemmungsschäden auch zu einer hohen Verdunstung und damit zu Wasserverlusten führen. GERD wird während der kleinen (März bis Juli) und starken (Juli bis Oktober) Regenzeit Wasser im Stausee sammeln können und es in der Trockenzeit (von November bis März) wieder abgeben.

Da sich im Sudan die Überschwemmungsgefahr verringert, ergeben sich klare Vorteile für die Landwirtschaft. In Ägypten wird der Nasser-Damm keinen Wasserverlust erleiden, sondern im Gegenteil eine zusätzliche Wassermenge erhalten, die der Menge entspricht, die bisher durch Überschwemmungen und Verdunstung bisher stromaufwärts verlorenging.

Dessalegn Chanie Dagnew, außerordentlicher Professor für Wasserressourcen an der Bahir Dar University in Äthiopien und Mitglied des äthiopischen Parlaments, erklärte, dass der Damm zur Lösung verschiedener Probleme, darunter Überschwemmungen und Schlammbildung, beitragen kann. Er ist der Ansicht, dass der neue Damm keine Spannungen hervorrufen, sondern „ein Projekt sein wird, das die regionale Integration und Zusammenarbeit wirklich voranbringen kann.“

Die Fertigstellung des GERD wird insbesondere neue Möglichkeiten für eine potentielle Zusammenarbeit zwischen Äthiopien und Ägypten im Sudan bieten, da alle drei Länder seit jeher großes Interesse am Bau des Jonglei-Kanals am Weißen Nil bekundet haben, einem Infrastrukturprojekt, das die allgemeine Wasserverfügbarkeit für alle Länder im riesigen Nilbecken erhöhen würde.

Der Westen schürt Zwietracht

Angesichts dieser Vorteile ist es unverständlich, warum der Streit zwischen Ägypten, Sudan und Äthiopien über den GERD kein Ende gefunden hat, sondern kürzlich sogar wieder aufgeflammt ist. Der jahrzehntelange Streit schien beigelegt, als sich die Außenminister der drei Länder 2015 in Khartum trafen und eine vorläufige Vereinbarung in Form einer „Prinzipienerklärung“ erzielten. Hier wurde die Bereitschaft zur Zusammenarbeit beim Verständnis der Wasserbedürfnisse flussabwärts und flussaufwärts zum Ausdruck gebracht.

Als man in Äthiopien jedoch 2020 mit der Befüllung des Stausees begann, warf Kairo Addis Abeba plötzlich „einseitiges Handeln“ vor. Die ägyptische Regierung war ernsthaft besorgt, während der Befüllungsphase werde nicht genügend Wasser flussabwärts ankommen, um ihren Bedarf zu decken. Diese Sorge wurde durch die Entscheidung Äthiopiens ausgelöst, den Stausee in fünf statt wie ursprünglich geplant in zehn Jahren zu befüllen.

Erschwerend kam hinzu, dass Ägypten die US-Regierung und die Weltbank in den Versuch einbezog, den Streit beizulegen. Das Ergebnis war ein Vertragsentwurf, den Äthiopien mit der Begründung, er untergrabe seine Souveränität, nicht unterzeichnen wollte. Obwohl der Text des Vertragsentwurfs nie veröffentlicht wurde, liegt die Vermutung nahe, dass die Weltbank die üblichen Umweltauflagen hinzufügen wollte, die das Projekt verzögern oder gefährden würden.

Internationale Umweltorganisationen, hinter denen sich bekanntermassen ehemalige Kolonialmächte verstecken, haben immer wieder versucht, den Bau des GERD zu stoppen. Im Jahr 2014 veröffentlichte das International Rivers Network (IRN) eine Erklärung, in der es die Einstellung der Bauarbeiten forderte und behauptete: „Das Projekt wird nach einem aggressiv beschleunigten Zeitplan vorangetrieben, der wenig Spielraum für Anpassungen wichtiger Elemente des Dammdesigns lässt, um Schäden zu reduzieren oder Probleme zu vermeiden.“

Das IRN wurde von David Brower gegründet, der zuvor Friends of the Earth ins Leben gerufen hatte, nachdem er Geschäftsführer des amerikanischen Sierra Clubs gewesen war, den er zu einer radikalen Umweltorganisation gemacht hatte.

Tatsächlich hat Ägypten trotz seiner Bedenken nie beanstandet, dass während der Befüllung nicht genügend Wasser zufloss. Unabhängig von den Bedenken Ägyptens und des Sudans hinsichtlich der von ihnen als einseitig bezeichneten Maßnahmen Äthiopiens gibt es nun, da der GERD gefüllt ist, keinen Grund mehr, einen Streit auf dieser Ebene fortzusetzen.

Selbst einige westliche Denkfabriken, die ansonsten die Wasser-Spannungen zwischen Ägypten, Sudan und Äthiopien schüren, haben eingeräumt, dass der GERD den Nil stromabwärts nicht beeinträchtigt habe. Gerrit Kurtz von der Stiftung Wissenschaft und Politik wurde im vielgesehenen ZDF-Mittagsmagazin vom 9. September 2025 interviewt und sagte: „Die Bedrohung [durch Wasserknappheit] ist gar nicht so groß. Der Staudamm ist bereits in Betrieb und hat auch bisher in den letzten Jahren Ägypten nicht geschadet.“

In den kommenden Monaten und Jahren sollten der erwartete Nutzen des Staudamms für die flussabwärts gelegenen Länder vollends sichtbar werden. Eine Studie aus dem Jahr 2020 kam zu dem Ergebnis, dass der kumulierte BIP-Gewinn des Sudans aus dem Dauerbetrieb des GERD 2020–2060 im Vergleich zu einem Nichtbetrieb ein Plus zwischen 27 und 29 Milliarden US-Dollar liefern würde.

Ein 50-jähriger Traum wird wahr

Die Idee des GERD ist über fünfzig Jahre alt. Äthiopiens Kaiser Haile Selassie, der eine Vision zur Modernisierung Äthiopiens verfolgte, wandte sich Ende der 1950er Jahre an die Vereinigten Staaten und beauftragte das U.S. Bureau of Reclamation sowie das Army Corps od Engineers, eine umfangreiche Studie über den Blauen Nil anzufertigen. Dies führte 1964 zu einem detaillierten Bericht mit dem Titel „Land and Water Resources of the Blue Nile Basin in Ethiopia“ (Land- und Wasserressourcen des Blauen Nils in Äthiopien), in dem wichtige Standorte kartografisch erfasst wurden – darunter auch der spätere Standort des GERD.

Aufgrund finanzieller Engpässe, aber auch wegen des Widerstands Ägyptens legte Haile Selassie den Plan wieder auf Eis. Er wurde erst von dem Präsidenten Meles Zenawi wieder aufgegriffen, der 2011 ein ehrgeiziges Projekt auf der Grundlage einer modifizierten Version des US-Entwurfs von 1964 in Aussicht stellte.

Zenawi entwickelte auch ein durchdachtes Konzept zur Finanzierung des Staudamms, das ausländische Hilfe (IWF, Weltbank, Privatbanken) mit Ausnahme Chinas ausschloss. Letztendlich wurden 80 Prozent aus inländischen Mitteln und 20 Prozent von China finanziert. Die inländischen Kreditquellen setzten sich aus einer Kombination aus Haushaltsmitteln, dem Verkauf von Anleihen im Inland und in der Diaspora, Steuern und einem einmaligen Beitrag von Beamten zusammen, die mehrere Jahre lang ein Monatsgehalt spendeten. Die Exim Bank of China stellte Kredite in Höhe von rund 1,8 Milliarden US-Dollar zur Verfügung, die hauptsächlich für die elektromechanischen Anlagen, die von Voith Hydro Shanghai, einer chinesischen Tochtergesellschaft des deutschen Unternehmens Voith, geliefert und installiert wurden, sowie für Hochspannungsübertragungsleitungen nach Sudan, Dschibuti und Kenia verwendet wurden.

Nach Zenawis Tod übernahm Premierminister Hailemariam Desalegn das GERD-Projekt und führte es fort, ebenso wie sein Nachfolger, der derzeitige Premierminister Abiy Ahmed.

Die Geschichte des GERD wäre nicht vollständig, ohne die Rolle von Simegnew Bekele hervorzuheben, dem Chefingenieur und Projektleiter des GERD, der eine zentrale Rolle bei den ehrgeizigen Wasserkraftprojekten Äthiopiens spielte und weithin als das öffentliche Gesicht des GERD-Projekts galt. Tragischerweise wurde er am 26. Juli 2018, dem Tag, an dem er eine Pressekonferenz zum Fortschritt des Damms abhalten sollte, mit einer Schusswunde in seinem Fahrzeug im Zentrum von Addis Abeba tot aufgefunden. Obwohl die Untersuchung zu dem Schluss kam, es handele sich um Selbstmord, löste sein Tod Proteste und Zweifel aus.

Modell für die Zusammenarbeit zwischen China, Europa und Afrika

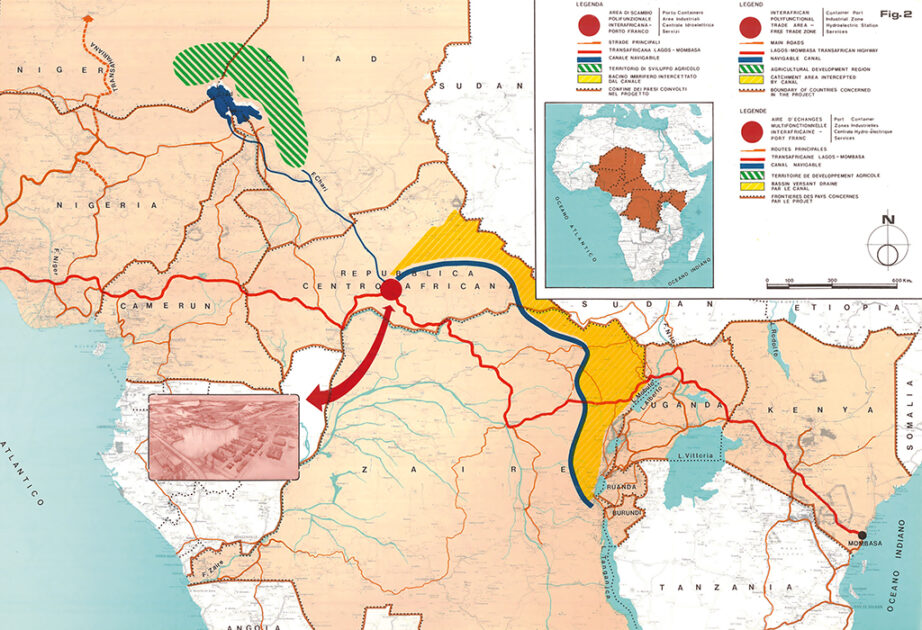

Der Grand Ethiopian Renaissance Dam ist eine Erfolgsgeschichte der Zusammenarbeit zwischen Europa, China und Afrika bei der Unterstützung unabhängiger afrikanischer Nationen zur Verfolgung ihrer Entwicklungsziele. Die Lehre, die aus diesem Erfolg gezogen werden kann, ist, dass dieses Modell auf dem gesamten Kontinent repliziert werden könnte, beispielsweise für den Bau des Transaqua-Projekts zum Wassertransfer vom Kongo- zum Tschadbecken. Pläne für Transaqua gibt es, ähnlich wie GERD, seit über 50 Jahren. Die Herausforderung von Transaqua liegt nicht in der Grösse der Dämme, da diese kleiner sein werden, sondern in der Anzahl der Dämme: fast 30 müssten an den rechten Nebenflüssen des Kongo gebaut werden.

Ähnlich wie GERD wird auch Transaqua von Umweltorganisationen und ehemaligen Kolonialmächten bekämpft. Dank der Schlüsselrolle des Schiller-Instituts wurde es jedoch 2018 von allen Mitgliedsländern des Tschadsee-Becken-Komitees befürwortet.

Transaqua gehört zusammen mit dem Grand-Inga-Komplex am Unterlauf des Kongo u. a. zu den Hauptprioritäten, die das Schiller-Institut in seinem Bericht vom Juli 2005 über die dreiseitige Zusammenarbeit zwischen Europa, China und Afrika aufgeführt hat. Es ist an der Zeit, dass die europäischen Regierungen mit der selbstmörderischen „Entkopplung“ oder „Risikominderung“ gegenüber China brechen und statt dessen gemeinsam mit China den afrikanischen Kontinent entwickeln.